Н.В.Гоголь. "Мертвые души"

Рад констатировать, что колесо доехало!

Сразу хочу поблагодарить казанцев:

Фарита — за то, что сразу откликнулся на просьбу о помощи, проводил в сервис

Ильнура — за то, что у него золотые руки

Ильдара, казанского «ночного волка», «представителя казанской чепты», как он сам себя отрекомендовал — за то, что он мегапозитивный человек

Артура — за душевную экскурсию по городу

Спасибо вам, ребята! Надо будет перекантоваться под Москвой, в Зеленограде — вэлкам. Пару человек по-любому смогу в гостях разместить, моты пришвартовать тоже есть где.

А ведь колесо могло и не доехать...

Утро, мы отправляемся из туманной Москвы в солнечную Казань.

Сначала вышли на стоянку к машине, чтоб ехать в гараж – забыли ключи от машины, вернулись. Доехали до гаража, оказалось, что забыли термобелье, потом еще выяснилось, что не взяли один из шлемов. Вернулись, взяли. Потом, когда одевался в гараже, от мотоштанов отлетел крючок, на который они застегивались – плюнул, так и проездил неделю с расстегнутыми штанами. В общем, всё предвещало, что грядет какая-то пакость. И вот она...

Под Владимиром на объездной дороге нам под колеса выскочила какая-та рыжая псина с явным намерением нас убить. Бежала б она чуточку быстрее, успела бы попасть прям под колесо. Но физподготовка её подвела, и поэтому свою голову она успела донести только до моей правой подножки. И была за покушение на нашу жизнь казнена: лапка тормоза вошла ей прямо в висок, голову ей, скорее всего, просто оторвало, ибо ехал я поболе сотни км/ч. Мотоцикл удержал, останавливаться не стал. Только через какое-то время заметил, что под правой ногой у меня пусто. Подножка есть, а лапки нет. Оказалось, что лапка есть, но загнута аж в обратную сторону.

На выправление лапки пришлось потратить время, которое было отведено для посещения Биляра. Там мы не побывали, но всё равно привезли целое море позитивных впечатлений и фотографий.

Дорога М7. Отчет с использованием шкалы моего собственного изготовления

До Н.Новгорода дорога в целом хорошая и отличная (4-5 баллов). Чуть хуже участки в населенных пунктах Подмосковья (3-4 балла). И традиционно подбитая южная владимирская объездная (от съезда с главной трассы до до сих пор ремонтируемой эстакады). Северная объездная (откуда на Суздаль поворачивать) нормальная, но, блин, до чего ж там много светофоров! И потом еще на выезде из Владимира дорога на 3 балла.

За Новгородом дорога резко портится. Во всю гашетку валить становится, во-первых, опасно, во-вторых, часто просто негде: по полосе в каждую сторону или чередующиеся со встречкой полосы обгона. Когда ехали от Москвы, были свидетелями многокилометровой пробки под Воротынском — шел ремонт и весь траффик просачивался по одной единственной полосе. В дороге "туда" думал, что, когда вернусь, влеплю этой дороге двойку, но когда ехали обратно, ремонт уже был закончен, и дорожка блестела свежим асфальтом. сейчас там чередуются участки свежезакатанного асфальта со старой дорогой с глубокими и коварными колеями. Ям особо нет, но на обгон лишний раз не пойдешь. Разметки на отремонтированных отрезках, разумеется, нет.

В Чувашии трындец пипецкий. Дорогу там не ремонтируют, а — буквально — строят, включая новый мост через Суру. Машины вынуждены объезжать участки стройки либо по убитейшим остаткам старой дороги, либо вовсе по временным объездам из бетонных плит. Причем дорога настолько узка, что ни о каком обгоне "впритирочку" между двумя потоками речи быть не может. Обочины нет никакой вообще. Грязь, пыль, вонь. Заслуженный 1 балл. Причем, если выехать утром из Москвы, на этом отрезке пути оказываешься аккурат к вечеру, когда там завал из авто, местный "час пик". Вот они, чувашские дорожки и мостки:

Под Казанью тоже ведутся активные дорожные работы, но на скорость передвижения это не сильно влияет, так как и старое дорожное полотно там не сильно-то плохое было, но его решили подновить к универсиаде.

С заправками проблем никаких, они появляются ровно в тот момент, когда ты думаешь, что неполохо бы заправиться. Самый длинный «сухой» участок — между Казанью и Болгаром (ударение на первое «о»), километров 70. Заправлялись и на Лукойлах, и на Татнефти, и на ржавых бензокачалках с автоматами, из которых еще прадедовы ЗиСы и ЗиМы заправлялись — везде хороший бензин. Видимо, получают его от какого-нибудь местного монопольного поставщика.

Гостили в Казани в отельчике «Сыйфат». Прямо будем говорить, это место для тайных интимных встреч. На отшибе, в номерах протекает сантехника, кое-где в холодильниках пахнет так, будто там жили и сгнили несколько поколений мышей, одноразовых туалетных принадлежностей нет. Но всё-таки чистенько, тихо, рядом охраняемая стоянка и – дешево. 1400 за ночь в двухместном номере с телевизором. А еще рядом была Мега-Икея, где можно было и поесть, и затариться, чем душе угодно. Ехали-ехали целый день, а приехали обратно в Химки

В Болгаре заселились в единственное тамошнее гостевое заведение, отель «Регина».

Во это время почти весь отель был занят под детский летний лагерь. Детей была тьма, шумели они просто жутко, но нас не донимали. Администратор выдала нам номер в дальнем закутке, где было совершенно тихо и спокойно. Телевизора и холодильника в номере не оказалось, зато был – о, счастье! – кондиционер. И номер был отделан куда богаче, чем в «Сыйфате». Обошелся он нам 1700 за сутки. Если «Сыйфат» страдал от избытка влажности в номерах, то «Регина» наоборот порой страдала великой засухой. Из-за обилия неуправляемых постояльцев школьного возраста иногда ненадолго пропадала горячая, а то и вообще всякая вода. Зато эти дети нас постоянно развлекали всякими репитициями, конкурсами, киносеансами всякий раз, когда мы спускались в ресторанчик поесть.

Питание бесхитростное, но вкусное и недорогое. Обед обходился в 500 рэ на двоих.

Вот такие дела

Большое предисловие, как обычно, можно пропустить, если не интересно

"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!"

А.А.Блок. "Скифы"

Стихотворение "Скифы" было написано в 1918 году и стало последним произведением поэта. Написано оно было под впечатлением от заключения Брест-Литовского мира под аккомпанемент вот таких вот мыслей, крутившихся в голове Блока вихрем:

"„Результат“ брестских переговоров (то есть никакого результата, по словам „Новой жизни“, которая на большевиков негодует). Никакого — хорошо-с. Но позор трёх с половиной лет („война“, „патриотизм“) надо смыть. Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть „демократическим миром“ не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, — уже не ариец. Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека (…) Европа (ее тема) — искусство и смерть. Россия — жизнь".

В этих строках из дневника поэта важно не столько свидетельство событий той эпохи, сколько сквозящее в каждом слове азиатское самоощущение Блока, ощущение принадлежности к единой азиатской культуре.

Можно соглашаться и не соглашаться с Блоком, но единая историческая судьба русского и татарского народов — факт.

Заселение людьми территорий современной центральной части России и Среднего Поволжья (включая нынешний Татарстан) произошло в так называмый ашёльский период раннего палеолита, а точнее — 200-400 тысяч лет назад, между двумя ледниковыми периодами. Это межледниковье ("лихвинское", "миндель-рисс") выдалось особенно тёплым, что позволило нашим праотцам из традиционно комфортных причерноморских областей расселиться не только на тёплый степной восток, но и на север и северо-восток.

Около IX-VIII вв. до н.э. жители Южной Сибири, гонимые зимним холодом и летними засухами, мигрировали широко на северо-запад, вплоть до нынешней Финляндии, где теперь их потомки составляют подавляющее большинство населения (за исключением народности саамы, которые являются потомками первых, "ашёльских" поселенцев). Финляндия, конечно, не Майами, но тогда там климат был благоприятнее, чем тогдашний резко континентальный климат нынешнего Казахстана и южного Урала.

Еще через четыре сотни лет (около V в. до н.э.) жители степей южнее Аральского моря вновь были согнаны с насиженных мест климатическими изменениями и продвинулись на северо-запад второй волной, заняв северное Причерноморье, нижнее и среднее Поволожье. Этих людей "отец истории" Геродот назвал скифами. Их "империя" (а по сути множество племен, не имевших централизованной власти и подчинявшихся только своему вождю) простиралась от Балкан до Китая, пока одно из племен, сарматы, обитавшее между Каспийским и Черным морями, не расширило свою территорию, захватив северное Причерноморье, нижнее и среднее Поволжье, Южный Урал (IV-II в. до н.э.). Остальная часть населения скифского "государства" "растворилась" среди пришедших с юга (нынешние Афганистан, Пакистан, Иран) народов.

Впоследствии (III в.н.э.) часть этих территорий досталась воинственным готам, пробравшимся из шведских земель на юг в Крым и на восток до Днепра (то есть произошла обратная миграция, с севера на юг). Их тоже согнал с родных шведских берегов климат: с середины III в.н.э. в Европе началось похолодание, достигшее максимума в середине VI в. Империя остготов (то есть тех готов, которые двинулись в Восточную Европу, на юго-восток от родины), достигшая своего могущества в IV в.н.э. под предводительством вождя Германариха, отрезала потомков скифов и одновременно предков славян и волжских болгар от европейской цивилизации, зато сблизила с Азией: через нынешний Дербент и через приаральские степи поддерживалась связь с Персией и — далее, через Ферганскую долину — с Китаем.

Но именно с востока и пришла на наших общих предков (и на готов заодно) новая беда. Свирепые гунны черным смерчем двигались из восточных степей, добравшись до Европы, вновь отрезав нас и от европейской цивилизации, и теперь еще от Персии.

Так что неудивительно, что ни европейские, ни персидские, ни китайские историки первой половины первого тысячелетия н.э. практически ничего не знают о восточной Европе. Сначала мы были спрятаны за спинами готов, потом — гуннов. А характер кочевнических культур не предполагает письменных свидетельств (что вовсе не тождественно их более низкому уровню по сравнению с оседлыми культурами) — гунны летописей не оставили.

Этот пробел нашел отражение и в преподавании истории в наших школах. Помните, как это было? Древний мир (Междуречье, Египет), Греция, Рим, а потом бац! — и пришли на Русь варяги. А между тем, гуннская империя, достигшая своего расцвета при Аттиле (V в.), покатилась к упадку и в VI в. распалась, в т.ч. под натиском турок, изгнавших гуннов из Ферганской долины. Часть гуннов спаслась на востоке, в Китае, а часть бежала на запад, добежав до Паннонии (это в нынешней Венгрии), и осела там, основав собственную державу. В славянских летописях они остались под именем "авары" и описаны они там как совершенно одичавшие люди, не знавшие воды, не слезавшие с коней, питавшиеся сырым мясом, вся обработка которого для употребления в пищу сводилась к тому, что куски его хранились под седлом всадника и тёрлись во время передвижения о спины лошадей.

Аварская держава оказалась отрезана от родных азиатских степей Хазарской державой, основанной турками. В VII в. с юга, с территории нынешнего Ирана, пройдя через Дербент, турки проникли на северное каспийское побережье и в дельте Волги основали город Итиль, ставший столицей Хазарии. Л.Гумилев считает, что на Волгу перебрались гонимые турецкие иудеи (этим объясняется подавляющее влияние иудаизма среди хазарской знати), Г.Вернадский считает главной причиной миграции успешные военные действия Китая и арабов против ферганских турок.

Другие осколки гуннской державы не имели самостоятельных государств, а представляли собой разрозненные племена: славяне попали под гнет Аварской державы (ненадолго; в 623 г. славянский князь Само, предводитель восстания против авар, воспользовался конфликтом авар с Византией, разгромил войска противника и похоронил Аварскую державу, основав древнеславянское государство Карантания (приблизительно нынешняя Словения)), волжские болгары — под гнет хазар. Отсутствие централизованной власти, однако, не помешало и тем, и другим основать крупные торговые города на Днепре (Киев) и Волге (Великие Болгары).

Ну а дальше вы знаете: то ли были приглашены, то ли пришли незваные варяги...

Взаимоотношения Хазарии и Болгарии слабо освещены в источниках. Можно лишь догадываться о причинах, по которым иудаизм из Хазарии не продвинулся вверх по Волге в Болгарию. Скорее всего, как это часто и бывало в те века, религия была проводником политики.

Князь Олег в 907 г. после победы над греками заключил мир с Византией, что развязало ему руки для активных действий на востоке Руси. Однако плодами этого дипломатического достижения смог воспользоваться не сам Олег, умерший в 912 г., а его преемник Игорь (Ингвар), совершивший серию грабительских набегов на земли хазар. С востока Хазарский каганат (каган — верховный правитель Хазарии) постоянно и очень тревожно беспокоили печенеги — кочевое племя турецко-иранского происхождения, также разросшееся и усилившееся на костях гуннской империи.

В 922 г. при царе Алмасе болгар обратили в мусульманство арабские миссионеры. Вероятно, этот акт был связан со стремлением царя предотвратить усиление влияния иудейской Хазарии и сохранить собственную независимость.

Ослабленное русичами и печенегами Хазарское царство в конце концов не выдержало натиска. В 965 г. князь Святослав, сын Ингвара, уже не грабительским, а завоевательным походом захватил и столицу Хазарии Итиль (близ нынешней Астрахани), и крепость Саркел (близ нынешнего Цимлянска), построенную хазарами с помощью византийцев, посланных византийским императором Феофилом (по другим, менее достоврным данным, — с помощью арабов), для защиты от тех самых печенегов. Так Волжская Болгария обрела полную независимость. А князь Святослав, бывший язычником, несмотря на то, что его мать, княгиня Ольга, приняла православие, стал перед выбором: быть ему христианином (Византия помогла ему в войне против дунайских болгар, да и мать, княгиня Ольга, уже приняла веру), иудеем (завоевав Хазарию, Святослав принял титул кагана, что должно было отразиться на его вероисповедании) или мусульманином (Волжская Болгария с её налаженными связями с арабскими странами и Китаем была одним из главных торговых партнеров Руси). От мук выбора Святослава освободили убившие его печенеги, которым было без разницы, на кого нападать — на Хазарию ли, на Русь ли.

По достоверным данным (а есть еще множество недостоверных) археологических раскопок Киев и Великий Булгар, ставший столицей Волжской Болгарии позже, при монголах, почти ровесники. Тот и другой город были заложены в конце IX и начале X вв. соответственно. Опираясь на недостоверные источники, 1982 г. был назначен "годом 1500-летия Киева". Но это такая же вымышленная "юбилейная" дата, как 1150-летний юбилей Изборска в этом году.

Первая наша ночевка была в Казани, новейшей столице Татарстана, но о ней всё-таки позже. Сначала — о новой столице, о Великих Булгарах.

Уже упомянутая особенность преподавания истории в наших школах, а именно полное невнимание к первому тысячелетию нашей эры, привела к тому, что и немногие взрослые знают, что средиземноморское побережье, как африканское, так и европейское, в этот период времени принадлежали мусульманскому миру. И когда говорят, что географ Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед ибн Абдаллах ибн Идрис ал-Хаммуди ал-Хасани, или короче ал-Идриси, учился в испанской Кордове, а всю жизнь прожил в Палермо на Сицилии, это вызывает недоумение.

А ведь ал-Идриси был выдающимся для своего времени географом. Многие страны он посетил сам, о других по заданию сицилийского короля Рожера II собирал сведения у древних географов и со слов современников: торговцев и путешественников. В итоге в 1154 г. он создал карту ойкумены, превосходившую по точности все известные средневековые аналоги, с комментариями и описаниями. Европейцам этот труд стал известен только в самом конце XVI в. (хотя, казалось бы, до Сицилии рукой подать). И на этой карте с большой степенью достоверности изображены два города, ставшие целью нашей поездки, один из которых — Великий Булгар — нынче стёрт, а другой — Казань — стоит по сию пору.

И кстати, сочинение ал-Идриси содержит первое, самое раннее из известных упоминание о Таллине. Но это так, к слову.

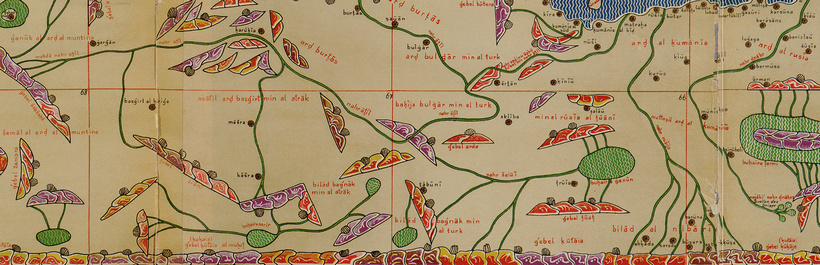

Карта ал-Идриси имеет непривычную, перевернутую ориентацию: север снизу, юг сверху, восток и запад, соответственно, слева и справа.

Вот она в оригинале:

Вот она в более привычном виде:

При наличии известной доли фантазии на карте можно разглядеть и Пиренейский полуостров, и "сапог" Италии, и проливы Босфор и Дарданеллы, ведущие в Черное море, и Каспий, и Волгу, впадающую в Каспийское море, и Дон вытекающий из Волги (ал-Идриси, введенный в заблуждение своими источниками, думал, что между Волгой и Доном есть проток, в то время как суда из Волги в Дон попадали волоком по суше; теперь это средневековое заблуждение претворено в жизнь — вырыт Волго-Донский канал).

А вот интересующий нас участок карты (в оригинальном, перевернутом виде):

Водоём вверху карты — Черное море. Средняя из впадающих в него рек — Дон. Место, где обозначен город Артан — "точка заблуждения ал-Идриси". Он предполагал, ссылаясь на описания путешественников-торговцев, что имеено здесь соединяются протоком две реки. На самом деле правильной интерпретацией будет следующая: Артан — это нынешняя Казань, город Булгар, изображенный на карте, находится (вернее, находился) там, где он действительно был, на левом берегу Волги ниже впадения в неё Камы, а то, что под видом Дона течет у ал-Идриси от Артана в Черное море, на самом деле является верхним течением Волги, и течет не "в", а "из", не в Черное море, а из Волговерховья.

Рядом с Артаном расположен город Аклиба. Ученые спорят до сих пор, был ли этот "Аклиба" самостоятельным городом или "аклиба" — это обозначение крепости (древней доказанской крепости Ошель (Учель), располагавшейся на возвышении близ современного города); мол, "аклиба" вовсе не название, а лишь обозначение (на карте ал-Идриси есть еще пара "аклибов").

Можно было бы еще больше восхищаться почти полной достоверностью описания, данного ал-Идриси, если бы на репутацию ал-Идриси не бросил тень наш современник. В 1993-1997 гг. Ф.Г.Нурутдинов опубликовал в Оренбурге свод древних булгарских летописей Иана Бахши "Джагфар тарихы". Среди летописей была и якобы древнебулгарская летопись «Гази-Барадж тарихы» ("История Гази Бараджа"), которая тоже содержала будто бы исторические сведения о древнем городе Великий Булгар. Также в ней упоминается город Биляр.

Летопись "Гази-Барадж тарихы" была предоставлена Нурутдиновым в списках, то есть в рукописной копии, а оригинала её никто никогда не видел. Скептики (а в данном случае особым запасом скептицизма обладать вовсе не обязательно) считают её фальсификатом, а сведения, содержащиеся в ней, почерпнутыми из работ историков, изучавших труды ал-Идриси.

На карте ал-Идриси есть нестыковки, касающиеся не столько географии, сколько хронологии.

До татаро-монгольского нашествия Булгар был, конечно, торговым городом, но не шел ни в какое сравнение с Биляром, древней столицей Волжской Болгарии, расположенной выше по течению, недалеко от устья Камы. Однако никакого поселения там, где оно должно было бы быть, на карте ал-Идриси нет.

Биляр был разрушен, сожжен, покинут людьми и исчез из летописей в 1236 г. — постарались монголы. И только при монголах разросся Булгар. Биляр был едва ли не самым большим средневековым городом. С учетом посада площадь его оценивается в 8 млн.кв.м, а население — 100 тыс. жителей. Как он оказался незамеченным арабским географом, непонятно.

В 1223 г. на юго-востоке Руси появились монголы. Это был большой разведывательный отряд под предводительством Джебе и Субутая (они даже не были родственниками Темучина (Чингис-хана)), проникший из Ирана всё через тот же Дербент. Сил этого отряда хватило на то, чтоб прогнать с насиженных мест половцев. Половцы, возглавляемые ханом Котяном, пришли за помощью к галичскому князю Мстиславу Удатному (Мстиславичу). Пришли не просто так — хан Котян был Мстиславу тестем. Отказать тестю Мстислав не мог, собрал дружины тех Рюриковичей, с кем не был в ссоре, и отправился с ними в половецкие степи. В памятной битве на реке Калке русские дружины были разбиты, Мстислав погиб, раздавленный заживо под досками, а монгольский отряд, одержав победу... повернул вспять, только не через юг Каспия, а через его северное побережье. Почему? Напомню, это был разведывательный отряд. Посему назад отправился он не проторенной дорогой, а через Булгарию, где в 1224 г. был разгромлен. К Чингис-хану вернулось не больше 4 тыс. воинов.

В 1227 г. Чингис-хан умер, его славу поддерживали его дети и внуки. Батый (сын старшего (и непризнанного) сына Чингис-хана, Джучи) в сопровождении Субутая и около 120-150 тыс. воинов отправился на Русь. Первыми, в 1236-37 гг., в этом походе оказались покорены болгары — в отместку за поражение отряда Джебе и Субутая. Дальше "под раздачу" попали Рязань, Тверь, Торжок — каждый с разной степенью потерь. Весь 1238 г. Батый дал на отдых своим воинам, а в 1239-1240 гг. были разорены Чернигов, Переяславль, Киев, после чего монголы ушли на запад: Венгрия, Моравия, Словакия. Юрта Батыя стояла под Веной.

Как так вышло, что завоеванная Булгария потеряла самостоятельность и "болгары" стали "татарами", а завоеванная Русь сохранила государственную идентичность, тему которой подняли сейчас на копья "булгаристы"?

После смерти Чингис-хана наследником его, по собственному завещанию Чингис-хана, стал его третий сын Угедей (первый, Джучи, мало того, что был отцом не признан, так еще и умер с ним в один год; второй, Чагатай, не был достаточно смышлен).

Пока был жив и правил империей Угедей (с 1227 по 1241 г.), Батый, сомнительный внук Чингис-хана, проводил время в походах, расширявших и укреплявших границы земель, закрепленных завещанием Чингис-хана за Джучи — Улуса Джучиева, впоследствии названного Золотой Ордой. Непосредственно контактируя с русскими князьями и при этом находясь весьма далеко от ханской ставки, Батый стремился проводить политику в собственных интересах. В это время князь Ярослав (сын Всеволода Большое Гнездо, отец Александра Невского) был вынужден обороняться от немцев, шведов, литовцев и был крайне заинтересован в союзничестве с Батыем, коего он и добился на условиях лояльного подчинения, за что Батый "назначил" Ярослава в 1243 г. главным русским князем. Надо понимать, что Батый, не будучи главой Великой Орды, формально такого решения принимать не имел права, последнее слово должен был сказать великий хан. Точнее, ханша — ханша Туракина, вдова Угедея временно правила Ордой до избрания нового великого хана.

Эта ситуация чем-то напоминает нынешнюю систему назначения губернаторов в России: местные едрокнязьки предлагают кандидатуру на утверждение Президент-хана.

Поскольку сын Ярослава, Константин, которого отец отправил в ханскую ставку, ханшу Туракину не застал и вернулся ни с чем, то слово батыево оказалось решающим. Так Ярослав получил и ярлык на княжение, и, как теперь говорят, "право совещательного голоса" на курултае, главном собрании в ханской ставке, на котором выбирался хан монгольской орды. Таким же правом обладали грузинский царь Давид V, сельджукский султан Килидж-Арслан IV и др. Голосовать Ярослав на таком собрании не мог, но имел право общаться с голосующими. Подобное приближенное положение тогда дорогого стоило: "дружественная" Золотая Орда не применяла силовых методов решения политических вопросов.

А вот Булгария так и осталась на тот момент "нелюбимой падчерицей" — старая обида, нанесенная Джебе и Субутаю, не была забыта Батыем. Булгария после разорения её столицы Биляр оказалась в полностью зависимом положении завоёванного государства.

Жена хана Угедея, ханша Туракина, была христианкой несторианского толка (несторианские проповедники проникли в то время аж в сам Китай), сын, которого звали Гуюк — тоже. После смерти Угедея в 1241 г. религиозная лояльность способствовала поддержанию в Орде в целом дружественных настроений по отношению к Руси.

Батый пережил не только отца, дядей своих Чагатая и Угедея, но и двоюродного брата Гуюка. После смерти хана Гуюка (внезапной и возможно насильственной) при поддержке Батыя великим ханом на курултае был избран Мёнке, сын еще одного сына Чингис-хана, Тулуя. Батый при нём перебрался в ханскую ставку и именно он фактически правил Великой Ордой из-за спины марионеточного Мёнке.

Править Улусом Джучиевым (Золотой Ордой) Батый оставил своего сына Сартака, который по свидетельствам мусульманских историков тоже был христианином. Опять очко в пользу русских князей. Это было то время, когда крещеные монголы начали переходить к ним на службу.

В 1254 г. одновременно умерли Батый и сын его Сартак, ханом Золотой Орды стал брат Батыя, Берке, ставший первым монгольским ханом, принявшим мусульманство. За ним "омусульманилась" вся Золотая Орда. Напомню, что волжские болгары приняли мусульманство за три столетия до Берке. Так "нелюбимая падчерица" стала "одной из дочерей". А для православных русских стёрлась грань между монголами и болгарами: они все стали татарами-мусульманами, населением Золотой Орды.

С момента разгрома Биляра в 1236 г. и до разрушения города в 1431 г. князем Федором Палецким (владетелем мелкого Палецкого княжества, столицей которого было — ха-ха! даже не город! — село Палех, знаменитое палехской росписью) роль столицы Волжской Булгарии, входившей в состав Золотой Орды, перешла Великим Булгарам. Монгольский период истории города — эпоха его расцвета.

Ехать в Болгар от Казани недалеко, около 140-150 км. Дорога проложена до самого городка весьма достойная. По пути приходится переехать через Каму:

Река широченная. Кое-где дорога идет вдоль берега, и с дороги видно начинающуюся неподалеку водную гладь, уходящую за горизонт – того берега не видно! Вот это я понимаю, размерчик!

Левый берег Камы, лесостепь:

Путешественнички

Сам Болгар очень напомнил Изборск – больше село, чем город. Это, конечно, не центр города, но всё-таки:

В городок вкладываются огромные средства, чтобы сделать его привлекательным для туристов. Продолжаются раскопки, реставрируется то, что можно реставрировать, строятся новые культовые сооружения, то, что ценно само по себе, без всякой реставрации, стараются бережно сохранить.

Археологические исследования продолжаются:

Достраивается новая пристань с речным вокзалом, в котором будет еще и музей:

Вот что осталось от Великих Булгар после того, как он был разорён князем Фёдором и покинут жителями, и что было восстановлено:

Общий вид на храмовый комплекс: слева Северный мавзолей, рядом стоят Успенская церковь разрушенного Успенского монастыря 1732 г. постройки и Большой минарет разрушенной соборной мечети.

Успенская церковь:

Успенская церковь сейчас не действует, там расположился музей. Вот некоторые его экспонаты:

Развалины мечети, частично отреставрированные. Кое-где на остатках древней кладки новые кирпичи:

Восточный мавзолей. Когда-то на этом месте был домик гончара, потом была усыпальница, потом православная часовня, которую после 1732 года, когда была построена Успенская церковь, быстро забросили. Результаты раскопок в мавзолее доступны для обозрения:

Северный мавзолей:

От Успенской церкви на Волгу открываются изумительные виды:

Кстати, территория городища очень обширная, ходить пешком приходилось очень много:

Да еще под палящим солнцем:

Одно хорошо: ко всем объектам проложены пешеходные и автомобильные дороги:

Ханская усыпальница и Малый минарет:

Мемориальный знак в честь принятия Болгарским царством ислама:

На вершину минарета ведет узкая и головокружительно крутая лестница:

Лестница заканчивается не балконом, а просто окошечком с узким «подоконником»:

Руины Белой палаты:

До чего ж узкие двери тогда делали!

Предназначения этого каменного лабиринта, расположенного в одной из зал палаты, я так и не понял:

Черная палата, сохранившаяся целиком и частично отреставрированная изнутри:

Восстановленные останки Южных городских ворот:

Не только памятники древности реставрируют в Болгаре, но и строят новые здания:

Мечеть эта скорее декоративная, ковров нет, посередине стоит постамент с «самым большим в мире Кораном», как сказал экскурсовод, в группу которого мы под шумок затесались.

Зайти в эту мечеть мог любой, надев бахилы. Фотографировать не возбранялось. Но оказалось, что и в любую действующую мечеть может войти любой желающий, внутри сняв обувь. И фотографировать тоже можно.

Еще с минарета я разглядел вдалеке, за территорией городища, огромную белокаменную мечеть:

Приближаешься – и начинаешь путаться во времени и пространстве. То ли ты сегодня в Татарстане, то ли ты две тысячи лет назад в Багдаде.

Помялись, помялись мы в дверях, пытаясь заглянуть внутрь, да охранник нас сам и пригласил…

А всё-таки родные стены ближе

Несмотря на всю неказистость, церковь, вернее Свято-Авраамиевский храм, обладает весьма древней реликвией – остатками мощей (фалангой пальца кисти правой руки) святого Авраамия Болгарского чудотворца, имя которого упоминается аж в Лаврентьевской летописи, умершего в 1229 году в Болгаре. Рождения, вероятно, болгарского, изначально, вероятно, мусульманин, имя до крещения неизвестно. До революции в храме хранилась вся правая кисть святого Авраамия, но с приходом большевиков она была почти вся утрачена. Долгие годы по домам прятали всё, что удалось сберечь – единственную фалангу его пальца.

Кто-то крепко обидел этих стариков, раз они решили оставить такое вот послание всем-всем:

«Вышли мы все из народа. Откуда вышли все эти бары да бояры, хапуги ненасытные, унтера Пришибеевы да Держиморды? Если будем молчать, они нас на собак будут менять скоро. А власть кто? Президент? Парламент? Это там – далеко-далеко… в Европе. А нами правит «барин» Махмутов Р.З. и боярин Нугаев К.А., в чем пытались убедить меня, Савинова А.Ф., эти господа. А если кто выше? Ау… Ау… Мой отец, Савинов Ф.А., в финскую воевал, был ранен. Моя мама – Савинова А.М., колхозница. Каторжанам жилось легче, чем нам. За детство холодно-голодное и старость такую «спасибо», родная страна. Бог един для всех. С нами Бог. Власть, где твоя забота о стариках? Я – Савинов А.Ф., 70 лет, ветеран труда. Я – Савинова Е.С., 70 лет, ветеран труда, инвалид. Обижая стариков – оскорбляешь Бога. Знай, твоих родителей тоже обидят. Помни! Вставай, народ обманутый, пора идти на бой с коррупцией проклятою, продажною братвой. Не молчи – кричи: позор… Властям – позор, позор… Будьте вы прокляты. Есть Божий суд. Есть Судия. Он ждет. Он недоступен звону злата.»

Грустно это…

Два столетия кряду Золотую Орду сотрясали перевороты и братоубийства — потомки Тимучина (Чингиса), ханы, в чьей генеалогии чорт ногу уже сломит, бились друг с другом за титул правителя Золотой Орды.

Один из претендентов на ханский престол, Улу-Махмет, уже добравшийся до трона в тогда уже многожды разоренном другими такими же воинственными претендентами Сарае, был с него выбит в 1437 г. казанским князьком Гияс ад-Дином (Казань тогда была просто крепостью, не имела самостоятельного статуса) и бежал со своими воинами на Русь. Поскитавшись там, Улу-Махмет поворотил стопы назад, взял казанскую крепость, засел в Казани и объявил Казанское царство независимым от Золотой Орды.

Когда была основана Казань? Вопрос открыт до сих пор. И официальное объявление недавнего празднования 1000-летия Казани этот вопрос вовсе не сняло. Сочинение ал-Идриси, так же, как и в случае с Таллином, стало самым древним источником, подтверждающим наличие поселения на месте Казани в середине XII в. Лишь недавние (1970-80-е гг.) археологические раскопки подтвердили существование в XII веке города на месте Казанского кремля. Татарские предания и летописи указывают на то, что Казань была основана в конце XIII века Сартаком, сыном Батыя. Ш.Марджани (XIX в.), имя которого с гордостью носит Институт истории в Казани, припысывал основание Казани не сыну, а внуку Батыя, Хасану. Историк П.И.Рычков, современник В.Н.Татищева (XVIII в.), на основе добросовестно изученных летописей датировал первое достоверное упоминание Казани 1376 годом (годом похода Дмитрия Донского на Болгар), а профессор Императорского Казанского университета К.Ф.Фукс (XIX в.) — 1396 годом (по Никоновской летописи).